「島田を守る!火消しの道具」(令和6年12月24日更新)

島田市は、昭和30年代まで大きな火事が多かったと言います。冬に強い西北風が吹くことと、街並みが東西に密集して連なっていたことが原因だと言います。昭和初期におこった大火から工場の密集を分散し、防火用道路や歩道を設け、災害に強く住みやすい新しい町づくりの始まりとなりました。(『島田市史下巻』より)

日本の消防は「火消し」と呼ばれていた江戸時代から始まりました。島田市でも江戸時代(文久年間)に職人による「職工火消組」が置かれました。明治27年に「公設消防組」が結成され、昭和21年に「消防団」となり、現在の「島田市消防団」へとつながっています。その後、昭和27年に島田市消防本部、消防署が設置されました。(島田市消防本部『消防年報』より)

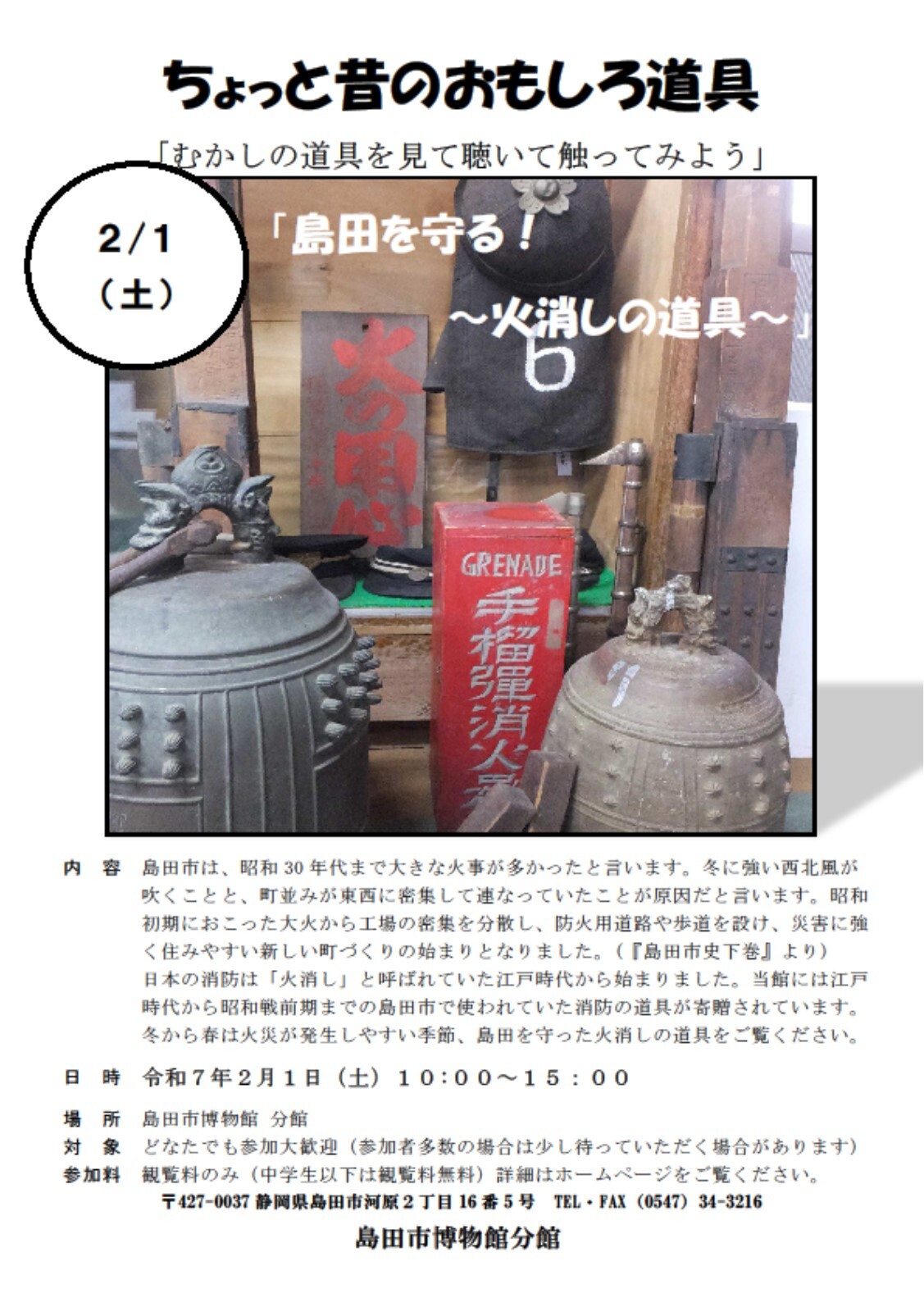

当館には江戸時代から昭和戦前期までの島田市で使われていた消防の道具が寄贈されています。冬から春は火災の発生しやすい季節、島田を守った火消しの道具をご覧ください。

予約は不要です。お気軽にご参加ください。

開催日時/令和7年2月1日(土)・10時~15時(お好きな時間にお越しください。)

場所/島田市博物館分館・旧桜井家住宅主屋

対象/どなたでも参加大歓迎!

参加料/観覧料(一般300円)のみ・中学生以下は観覧料無料

申し込み/開催時間に直接会場へお越しください。(参加者多数の場合は、少し待っていただくことがあります。)

▼チラシデータはこちら