江戸時代の交通システム

慶長6(1601)年、天下統一を果たした徳川家康が、日本全国に伝馬制度(てんませいど)を設けたことから、川越制度の歴史は始まります。

家康は、人やモノの移動を円滑にするため、現在の幹線道路にあたる「五街道」や宿泊機能を備えた「宿場」を整備しました。江戸時代、ここ島田の地には五街道の1つ「東海道」が通り、大井川を挟んで駿河国「島田宿」・遠江国「金谷宿」が置かれました。

大井川は駿河と遠江の国境であったため、幕府の防衛政策などにより架橋・通船が禁じられました。そのため、旅人は川越人足(かわごしにんそく)と呼ばれる専門集団を雇い、大井川を越えなければなりませんでした。このように人力のみで川を越えることを「川越し」と呼んだのです。

「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」と馬子唄でも唄われたように、大井川は箱根と並ぶ東海道最大の難所で、増水のため大井川が渡れなくなると、旅人は水が引くのを何日も待つことがありました。

江戸時代初期、川越しの管理・統制は、江戸幕府直轄の島田代官や宿場の役人の仕事でした。しかし、元禄9(1696)年に新たに川庄屋(かわしょうや)と年行事(ねんぎょうじ)が任命され、大井川を渡る料金の統制が行われるようになると、島田宿の支配から独立した川越制度が確立され、以後約200年間にわたり、大井川では川越しが続けられました。

川庄屋は、大井川の深さを毎日測り、その日の川越料金を決定するのが主な仕事でした。年行事は、川越人足を勤めた者の中から高齢者があてられ、川越料金の徴収、帳簿の記載、川越人足の配置などを行いました。

川越料金と越し方

大井川を越す旅人は川札と呼ばれるチケットを購入して、川越人足を雇わなければなりませんでした。川札1枚につき、1人の川越人足を雇うことができました。

川札の値段は、毎朝の大井川の深さと川幅によって定められ、川会所前の高札場に当日の川札の値段を掲げました。料金は、大井川の水位に応じて、股通(またどおし)~脇通(わきどおし)と呼ばれ、最も水位が浅い股通の場合は川札1枚が四十八文(約1,440円)。大井川の普段の水位は二尺五寸(約76cm)で、四尺五寸(約136cm)を超えると川留めとなりました。

川越しのできる時間は、明六ッ(午前六時頃)~暮六ッ(午後六時頃)と決められており、旅人は川会所で川札や台札(連台を借りるためのチケット)を買い、川越人足に手渡してから、川越人足の肩や連台に乗り、大井川を越しました。川札は防水のために油が染み込ませてあり、川越人足は旅人より渡された川札を髷や鉢巻に結びつけ、川越しをおこないました。

大井川の越し方

肩車(かたくま)越し

川越人足の肩にまたがり越します。川札は1枚ですが、常水(水深約76cm)以上は、手張(てばり=補助者)が1人つくため川札が2枚必要でした。

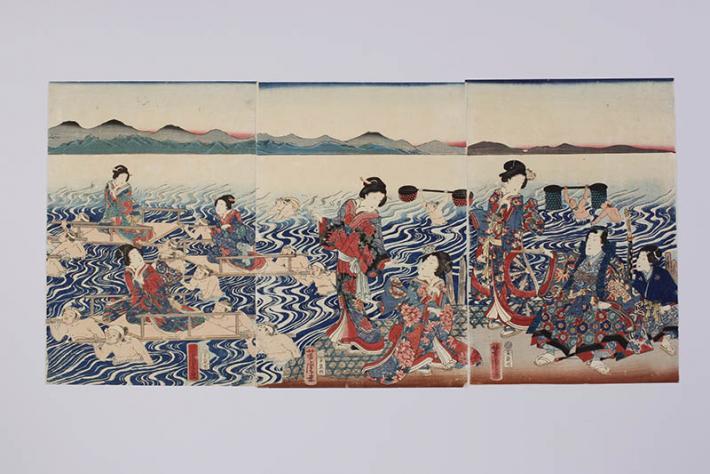

歌川豊国「大井川往来之図」

川越人足が旅人を担ぎ、大井川を越える様子が描かれています。

中央の川越人足は、旅人を肩車して大井川を越す、肩車越し(かたくまごし)を行っています。

連台越し

大井川の水位が高い場合は、旅人は連台(れんだい)という梯子のような乗り物を使って大井川を越えていきました。

連台を使用するためには川札に加えて、台札(連台を借りるためのチケット)を購入しなければならず、

台札1枚は川札2枚分の値段でした。

歌川広重「東海道川尽 大井川の図」

川越人足が平連台や大高欄連台を使って、旅人を運んでいる様子が描かれています。

浮世絵内では、手前の平連台が板が張られた乗り物として描かれていますが、実際には梯子状に組まれた簡単な乗り物でした。

1. 平連台(ひられんだい)

主に庶民が使用した、最も安価な連台です。

【1人乗りの場合】

担ぎ手:川越人足4人

料金 :川札4枚+台札1枚(川札2枚分の料金)

【2人乗りの場合】

担ぎ手:川越人足6人

料金 :川札6枚+台札1枚(川札2枚分の料金)

2. 半高欄連台(はんこうらんれんだい)

担ぎ手:川越人足4人

料金 :川札4枚+台札2枚(川札4枚分の料金)

3. 中高欄連台(ちゅうこうらんれんだい)

担ぎ手:川越人足10人+手張(補助者)2人

料金 :川札12枚+台札12枚(川札24枚分の料金)

4. 大高欄連台(だいこうらんれんだい)

大名や公家が使用した最も高価な連台です。

担ぎ手:川越人足16人~24人+手張4人

料金 :川札16~24枚+台札16枚(川札32枚分の料金)

棒渡し

大井川は原則、無賃越し(無賃で越すこと)や自由越し(川越人足を雇わずに越すこと)は禁じられていました。

しかし、巡礼者、非人、無銭者等は例外として無賃で越すことが認められており、棒渡しという方法で渡りました。

棒渡しは、丸太の両端を2人の待川越(ベテランの川越人足)が持ち、それにつかまって渡ります。(無料)

馬越し

人や荷物を乗馬のままで、川越人足が付き添って渡ります。士(さむらい)以上の身分の者にしか許されませんでした。

川越人足の階級

川越人足には、口取(45歳以上の者)、待川越(ベテランの川越人足)、本川越(一人前の川越人足)、水入(15歳以上の見習い)、弁当持ち(15歳未満の若者)などの階級区分があり、長年にわたる厳しい訓練を経て、高度な渡渉技術を身につけた熟練者の集団でした。

川越人足になるためには、12歳頃から見習いとして雑用を行い、15歳頃から水入(みずいり)となってさらに訓練を積み、年末に川会所に申し出ます。一人前と認められると、正月に川庄屋が本人を川会所に呼び出し、川越人足になることが認められました。

川越人足の数は、島田、金谷でそれぞれ350人と幕府より決められていましたが、幕末には島田、金谷側共に650人を超えていました。人足たちは、腰に二重廻しと称するふんどし(浪に千鳥又は雲に竜の模様)を締めてお互いに川越取と呼び合い、天下の関取に一脈通じると自負していました。