川越遺跡の概要

川会所(かわかいしょ)

その日の川の深さなどを測り、川越しの料金を決定し、川札(かわふだ=切符)の販売や川留め、川開けなどの川越し業務に関わる運営をした川役人が勤めていました。

現存する建物は安政3(1856)年に建てられたもので、大井川川越遺跡の中で唯一、江戸時代から残る建物となります。明治以降数回の移転を経て、昭和45(1970)年、川会所跡の西側の現在地に移築保存されました。

川会所では、川越しについての説明・旅人を乗せた連台(れんだい)等実際に江戸時代に使用されていた道具を展示しています。

番宿(ばんやど)

川越人足(かわごしにんそく)が詰めた建物。組織の管理上、川越人足は一から十までの組に分けられ、各番宿にて待機していました。現在は三番宿、十番宿を展示公開しています。

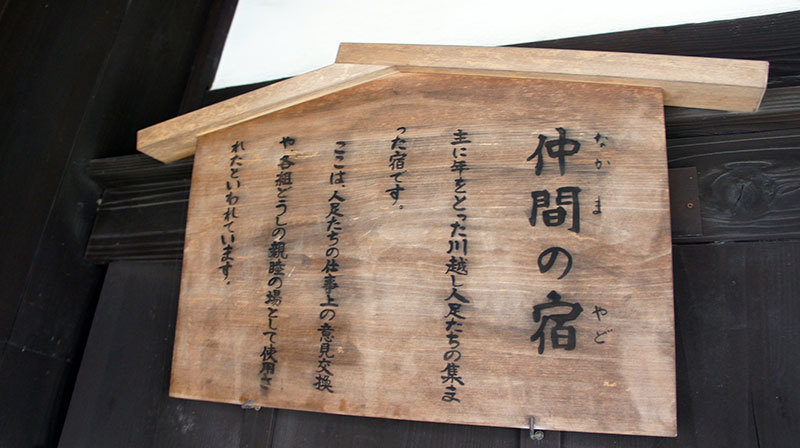

仲間の宿(なかまのやど)

各番宿の代表や年寄が集まり、相談などの会合や親睦の場として利用することや、若者達が溜まり場として使用していたといいます。

現在は、川越人足が川越陽に履いた権三(ごんぞう)わらじを復元展示しています。権三わらじとは、人足が履いた川越用のわらじです。

札場(ふだば)

一日の川越しが終了すると、それぞれの番宿の、陸取り(おかどり)がその日の仕事を終えた人足の川札を回収し、札場で年行事(ねんぎょうじ)の立会いの下、現金に替えて人足たちに賃金として分配していました。

現在は、建物の一部が体験学習の場として利用され「機織り(はたおり)」の体験ができます。

せぎ跡

博物館より少し東に行くと、街道の左右に「せぎ跡」があります。河原の石が積まれ、溝に板を挟んで堤防の役目をしました。この「せぎ跡」より西側はもともと全て河原でした。

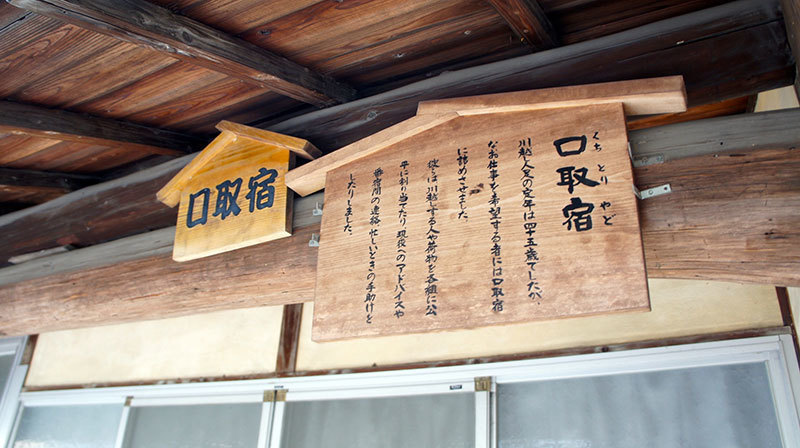

口取宿(くちとりやど)

「口取人(くちとりにん)」(45歳以上の現役の人足を退いたものが多かった)と呼ばれる人足(にんそく)が詰めていた建物で、人足たちに公平に偏りが出ないよう仕事を割り振る重要な場所でした。また、現役の人足へのアドバイスなども行っていたといわれています。人足仲間からは尊敬を込めて「年寄(としより)」とも呼ばれていました。

仲間の井戸(なかまのいど)

六番宿の後側に位置する井戸。掘られた年代は不明ですが、明治30(1897)年に改修され、現在の形となりました。この「つるべ井戸」は水道が敷かれる昭和29(1954)年頃まで実際に使用されており、井戸の蓋部分(井桁)には、その頃の利用者の名前が刻まれています。

荷縄屋(になわや)

川を越すために旅人の荷物を梱包し直し、荷物を川に落とさないように結わえる用具を準備、保管していた場所です。昭和初期の頃までは、荷作りに必要な用具、紐、油紙、綱等が残っていたといいます。

立合宿跡(たちあいやどあと)

各組の代表者である立会人(たちあいにん)が休憩時に立ち寄り、仕事の連絡や相談に使用していたといいます。立会人は川会所に詰め、川越しをする旅人を人足のいる各番宿へ案内する役目でした。